Johann Wolfgang Goethe e la religione

Una scena del dramma di Goethe: Faust passeggia con Margarita, parlando di religione

Una scena del dramma di Goethe: Faust passeggia con Margarita, parlando di religione

Quadro di Hendrik F. Schaefels (1863).

fonte:

Wikimedia CommonsIl dialogo tra Faust e Margherita:

Nel "Faust", l'opera principale di Goethe, c'è una celebre scena in cui Margherita, innamorata di Faust (che si presenta come Enrico), vuole capire meglio se questo personaggio ha delle intenzioni serie con lei o no. Il dialogo inizia così:

MARGHERITA

Oh, dimmelo, Enrico!

FAUST

Cosa c'è?

MARGHERITA

Dimmi, ecco: come stai tu a religione?

Tu sei l'uomo più buono che ci sia,

ma credo che non te ne importi molto.

FAUST

Lascia andare, bambina, tu senti che ti voglio bene;

a chi amo darei la vita e il sangue;

non porterei mai via chiesa e fede a nessuno.

MARGHERITA

Non va bene così, bisogna crederci!

FAUST

Bisogna?

MARGHERITA

Ah, se avessi un qualche potere su di te!

Non rispetti neppure i santi sacramenti.

FAUST

Io li rispetto.

MARGHERITA

Ma non li desideri!

Da quanto non vai a messa e ti confessi?

Credi in Dio?

FAUST

Carissima, chi oserà dire:

"Io credo in Dio"

Domandalo pure ai saggi o ai preti,

e la risposta sembrerà solo prendere in giro

chi ha domandato.

MARGHERITA

Allora tu non credi?

Non si può certo dire che la povera Margherita, che poi finirà sedotta e abbandonata, non sia abbastanza insistente con Faust. Ma nonostante il dialogo vada avanti ancora per un bel po', Margherita non riesce a tirare fuori neanche un ragno dalle risposte evasive dell'amato Faust.

E cosa ne pensava Goethe?

Chi facesse a Goethe questa stessa domanda "Dimmi, ecco: come stai tu a religione?" potrebbe trovarsi in difficoltà molto simili, perché Goethe, nelle varie fasi della sua lunga vita (muore a 83 anni), ha dato risposte molto diverse. Due testimonianze

di persone vicine a Goethe possano illustrarlo:

Non va a messa e prega raramente;

perché, come dice lui, "non sono

abbastanza bugiardo per farlo."

(Kestner)

Se Gesù avesse incontrato Goethe,

avrebbe trovato in lui l'amico più caro.

(Barnhagen)

Delle volte Goethe usa parole molto dure e sarcastiche parlando anche di contenuti sacri della fede cristiana. Una volta, p.e., osservando un quadro religioso che rappresentava la tomba aperta e vuota di Gesù, esclama:

"La tomba è aperta, che miracolo meraviglioso!

Beato chi ci crede. Imbroglioni, lo avete portato via!"

Altre volte si esprime con parole di stima sull'importante ruolo morale e sociale del cristianesimo.

Una contradizione? No.

Goethe è una persona senz'altro religiosa, per tutta la sua vita si occupa di religione e anche le sue opere sono piene di riflessioni sull'argomento. Si

occupa intensamente non solo della religione cristiana, nelle sue espressioni del cattolicesimo e del protestantesimo, ma anche dell'islam e di altre religioni asiatiche, un interesse certamente singolare per l'epoca in cui visse.

Nel marzo del 1831, quando ha ormai 82 anni e sta riflettendo su tutti gli sforzi compiuti per arrivare a una visione armonica del mondo, scrive all'amico Sulpiz Boisserée:

"In tutta la mia vita non ho trovato nessuna fede

che mi convinceva al punto di poter aderirne".

Nelle numerose esternazioni di Goethe sulla religione in generale, su Dio e sul cristianesimo in particolare, che delle volte possono anche sembrare contraddittorie, c'è invece un filo rosso.

Goethe e la natura:

Questo filo rosso è il rapporto di Goethe con la natura che nel corso della sua lunga vita si modifica, ma non cambia radicalmente.

Fin da giovane Goethe cerca la vera religione e la trova nella natura. Molto presto si convince "di vedere Dio nella natura e la natura in Dio". Dio e natura

sono per lui concetti equivalenti; la natura possiede, secondo lui, volontà, ragione, saggezza, bontà e amore.

Nel corso della sua vita Goethe sviluppa idee pansofistiche e panteistiche che identificano Dio con tutto l'esistente. Queste sono certamente convinzioni che si trovano in netta contrapposizione sia con la fede protestante che con quella cattolica. Per questo, e per altri motivi che vedremo più avanti, Goethe si vede spesso confrontato con il rimprovero di essere un ateo. Ma

in qualunque modo lo chiamino, panteista, ateo o cristiano, per Goethe è indifferente, tanto "nessuno sa veramente cosa questi concetti possano significare". La religione

è per Goethe un sentimento strettamente privato, individuale, parlarne troppo non gli piace.

Nel gennaio del 1813 scrive:

"Come poeta e artista sono politeista, come ricercatore della natura sono panteista, sono entrambe le cose con assoluta convinzione."

Infanzia e gioventù a Francoforte (1749-1765):

Johann Wolfgang Goethe nasce nel

1749 a

Francoforte. Francoforte è, a quell'epoca, una

città protestante e i genitori del piccolo Johann Wolfgang ci tengono

molto alla loro fede religiosa. Così Goethe riceve una educazione religiosa (da un insegnante privato) che

ha una profonda influenza sulla sua formazione. L'insegnante stimola Goethe a un intenso studio della Bibbia e della lingua ebraica, e l'ottima conoscenza delle storie della Bibbia, in particolare quelle del Vecchio Testamento, si riflette in molte opere sia del giovane che del maturo Goethe.

Ma proprio questo continuo confronto con la Bibbia porta Goethe fin da giovane, ai primi dubbi sull'interpretazione della Bibbia da parte della gerarchia protestante.

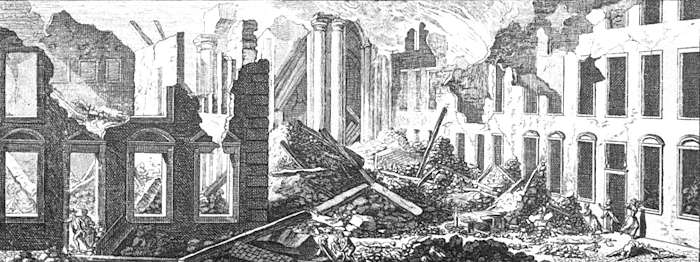

Lisbona dopo il terremoto del 1755

Lisbona dopo il terremoto del 1755

disegno di Daniel Chodowiecki (1774)

fonte:

Wikimedia Commons

Una prima scossa è rappresentata dal terribile

terremoto di Lisbona nel 1755.

Questo terremoto colpisce una vastissima area ma in particolare Lisbona dove

si contano tra 60.000 e 90.000 morti, ma persino in Marocco si hanno altri

10.000 morti. Questo evento ha in tutta l'Europa, tra teologi e filosofi, una enorme risonanza, dai tentativi di trovare consolazione

per l'immane tragedia, alle giustificazioni come castigo di Dio. Anche il

mito della "buona natura" evocato dal filosofo illuminista Rousseau riceve

un duro colpo. Di queste discussioni anche il piccolo Goethe sente parlare. Nella sua autobiografia Goethe descrive dettagliatamente come la sua concezione di un Dio paterno e saggio fu messa seriamente in crisi: l'idea di un Dio rabbioso e permaloso che punisce indifferentemente peccatori e giusti lo scosse profondamente.

Goethe continua a cercare la risposta alle sue domande nella Bibbia e, di fronte alle evidenti contraddizioni nei vari testi biblici, il suo insegnante di ebraico, Albrecht, lo indirizza

sempre più spesso a uno dei libri nella sua biblioteca che conteneva le

interpretazioni della Bibbia dei più accreditati teologi dell'epoca. Così

Goethe capisce che la Bibbia, che ama molto, non è una fonte indiscussa di verità. La sicurezza di fede ostentata dalla chiesa protestante non

risulta più sufficiente per lui e non lo rassicura più perché non dà risposte soddisfacenti al crescente disagio creato dall'apparente incompatibilità tra fede e ragione nel giovane Goethe.

Gli anni all'università, a Lipsia e a Strasburgo (1765-1771):

Nel 1765 Goethe viene mandato all'università di Lipsia per studiare

giurisprudenza. Rispetto a Francoforte che, alla fine del '700,

è una città piccola, stretta e provinciale, a Lipsia si respira un'aria diversa. Soprattutto grazie alla sua prestigiosa università Lipsia

è una città aperta, influenzata anche profondamente dalla

corrente filosofica dell'illuminismo e dal pietismo, una corrente del protestantesimo sorta in polemica con il luteranesimo istituzionale, ostile ai dogmi e alla ricerca di una religiosità interiore strettamente individuale. Con gli amici Goethe discute intensamente tutte le questioni di teologia, filosofia, estetica, società e psicologia che

sono nell'aria in quel periodo. A Lipsia il giovane Goethe si sente molto attratto dal pietismo e si fa

coinvolgere molto senza però trovare la soddisfazione che cerca.

Ora Goethe comincia a formare coscientemente la "sua religione" e a

Strasburgo, la città dove finisce i suoi studi,

riceve molti nuovi stimoli per farlo. Qui conosce alcuni scrittori della nuova corrente letteraria dello "Sturm und Drang", in particolare

Johann Gottfried Herder dal quale Goethe

è fortemente stimolato sia nella sua poesia sia nel suo sentimento religioso. Herder invita Goethe allo studio del Corano e gli dà una nuova visione storico-critico della Bibbia. In quegli anni, la protesta del giovane Goethe, che

è alla ricerca di una indipendenza spirituale, contro tutte le restrizioni ortodosse e pietistiche si

fa sempre più forte. Trova infine un nuovo accesso alla religione, a partire dal 1773, nel

pantheismus di Spinoza, che vede Dio in tutte le manifestazioni della natura.

"La religione naturale, in realtà, non ha bisogno di una fede, poiché la convinzione, che dietro la natura si nasconda un grande essere creatore che ordina e guida, una tale convinzione è evidente a tutti", scrive nella sua autobiografia sul risultato della sua ricerca religiosa in quell'epoca. Secondo lui ognuno

ha il diritto di cercare un proprio, individuale accesso alla religiosità.

La sua prima tesi sui Dieci Comandamenti che consegna all'università di

Strasburgo viene respinta. Purtroppo l'originale è andata perduta, si conosce il suo contenuto solo attraverso le critiche dei professori che

sono scioccati da tanta "stupidaggine religiosa". Il secondo tentativo di Goethe di finire finalmente i suoi studi di giurisprudenza, la tesi "De Legislatoribus", sul rapporto tra stato e chiesa

è invece accettata, ma la sua stampa viene rifiutata. Evidentemente i professori di Strasburgo

vogliono solo disfarsi di uno studente troppo anticonformista.

La produzione letteraria di Goethe fino al trasferimento a Weimar (1775):

La ricca produzione letteraria di Goethe del periodo tra il 1770 e il 1775

riflette sia la sua intima conoscenza della Bibbia e delle correnti

filosofiche e religiose dell'epoca, sia la sua ricerca di una sua

religiosità personale.

Ritroviamo nelle sue opere del periodo sia il

pluralismo e la

tolleranza

religiosa dell'illuminismo che la forte esasperazione del ruolo del "genio"

dello "Sturm und Drang", cioè del individuo che non tollera né regole né

restrizioni.

La "

Lettera del pastore di *** al nuovo pastore di ***", pubblicato in modo

anonimo nel

1772, contiene una frase che rimarrà significativa per tutta la

vita di Goethe:

"Che gioia è immaginare che il turco,

che oggi mi disprezza come cane,

e l'ebreo, che mi considera un maiale,

un giorno saranno felici di chiamarsi

fratelli miei."

Questa lettera fa capire che Goethe non ha nessuna simpatia

per una delle confessioni religiose, ma che, d'altra parte, ritiene

essenziale lo spirito religioso e la ricerca di un senso generale della vita

che non esita a chiamare "divino". Goethe rifiuta ogni dogma da parte

protestante e cattolica, ma è molto aperto alla spiritualità religiosa in

generale.

Un ultimo esempio del suo sentire religioso in quel periodo è l'inno

"

Prometeo" del

1773. Qui Goethe sfida apertamente Dio e si mette al suo

stesso livello. Questa poesia, nel tipico stile dello Sturm und Drang,

rivela la sua forte tendenza all'autoaffermazione e all'indipendenza nei

confronti di Giove (cioè Dio), visto che qui il protagonista Prometeo (cioè

Goethe) parla in prima

persona. L'ultimo orgoglioso manifesto di

Prometeo nei confronti di Dio è:

"Io sto qui e creo uomini

a mia immagine e somiglianza,

una stirpe simile a me,

fatta per soffrire e per piangere,

per godere e per gioire,

e per non curarsi di te,

come me."

Ma oltre a sfidare Giove Prometeo riconosce dei poteri che stanno ancora più

in alto di Giove:

"Io renderti onore? E perché?

Non mi fecero uomo

il tempo onnipotente

e l'eterno destino,

i miei padroni e i tuoi?"

Quindi, Prometeo si oppone contro un Dio dispotico che vuole imporgli la sua

volontà. Ma al di sopra di quel Dio sta "il divino", cioè il tempo

onnipotente e l'eterno destino. Ed è a quel carattere divino che Prometeo (e

con lui Goethe) si sente legato.

I primi anni a Weimar:

Con il suo trasferimento a Weimer finisce definitivamente la fase

"sturmeriana" di Goethe, ora si trova in un ambiente di corte con la sua

vita mondana e Goethe si adatta velocemente. È questo il periodo della vita

in cui Goethe si allontana maggiormente dalla religione.

Ma allo stesso tempo si avvicina al mondo dell'antichità greco-romana. È

attirato dalla loro inclusione del carattere divino nella natura e nel mondo

degli uomini cosa che corrisponde al suo modo di pensare. L'antichità

fornisce ora i nuovi modelli e il mondo antico degli Dei diventa un motivo

ricorrente nelle sue poesie.

Nell'antichità riconosce una forma umana e allo stesso tempo religiosa del

paganesimo. Espressione di questa nuova visione sono gli inni "Limiti

dell'umano" (Grenzen der Menscheit, 1778) e "Il divino" (Das Göttliche,

1783).

Il viaggio in Italia:

Nel periodo dell'infanzia e della gioventù a Francoforte Goethe vive in un

ambiente protestante. Durante gli studi universitari a Strasburgo conosce

per la prima volta il cattolicesimo e alcuni dei suoi rappresentanti, solo

durante il viaggio in Italia (1786-1788) Goethe vive, per così dire "in

piena immersione" il mondo cattolico con i tutti i suoi rituali e le sue

credenze. Per conoscere a fondo l'Italia e gli italiani, Goethe accetta

volentieri questo coinvolgimento: "Se uno volesse vivere qui dovrebbe

diventare cattolico, per poter partecipare pienamente alla vita di questi

uomini" scrive nel suo diario di viaggio.

La simpatia verso una vita quotidiana

improntata dal cattolicesimo che Goethe esprime varie volte nel suo diario

non significa però un avvicinamento al mondo cattolico o addirittura una

conversione vera e propria. Piuttosto sfrutta questa consapevole immersione

nella vita cattolica come mezzo per avvicinarsi all'Italia e agli italiani,

per l'ampliamento della sua immagine del mondo. "Dappertutto ho saputo

trovare e stimare il bene" scrisse in "Wilhelm Meisters Wanderjahre" e le

sue esperienze durante il viaggio in Italia ne sono una testimonianza.

Ma le sue esperienze italiane con il cattolicesimo sono contraddittorie: da

una parte Goethe loda "la dignità delle cerimonie papali" in San Pietro e

quando ha l'occasione di assistere ai canti della liturgia del Venerdì Santo

confessa: "In quel momento avrei voluto essere un

bambino o un credente".

Dall'altra parte si rafforzano le sue avversioni contro la credenza nei

miracoli e la venerazione delle reliquie, dei martiri e dei santi. Dei santi

si salva solo Filippo Neri, al quale Goethe dedica addirittura una breve biografia con il titolo significativo "Philipp Neri, der

humoristische Heilige" (Filippo Neri, il santo spiritoso), sottolineando

così, attraverso il carattere coerente e umano del protagonista, la sua

diversità che per Goethe lo fa diventare un uomo (non un santo!) da

ammirare.

Il Faust:

Il Faust è l'opera più famosa di Goethe ed è anche l'opera della sua vita:

dai primi frammenti al termine della seconda parte dell'opera passano

60

anni, in cui si susseguono varie versioni che riflettono la sua continua

riflessione sulle religioni.

L'opera è piena di citazioni dalla Bibbia che Goethe conosce bene e i

riferimenti a Dio e il diavolo sono continui. Già nel prologo vediamo Dio e

il diavolo coinvolti in una amichevole conversazione in cui, alla fine, il

diavolo descrive Dio - in modo piuttosto blasfemo - come "un vecchio

signore simpatico con cui è piacevole chiacchierare" e anche l'idea di base,

la scommessa tra Dio e il diavolo è presa dalla Bibbia, più precisamente dal

libro di Giobbe.

Per Goethe Dio si identifica con vita, movimento, azione, temi centrali

dell'opera. E così Faust traduce l'inizio del vangelo di Giovanni così:

"All'inizio fu l'azione." Goethe pone il cristianesimo dell'azione contro

quello della confessione.

L'anziano Goethe:

Negli ultimi venti anni della sua vita Goethe tende sempre di più ad

unire

le contraddizioni: Dio e il mondo, lo spirito e la natura, l'idea e la

materia, l'individuo e la società. Gli estremi si devono unire a un livello

più alto. Per lui il posto di Dio è nel mondo, così come l'uomo può

raggiungere caratteristiche che lo avvicinano a Dio.

Per il concetto della fede individuale Goethe arriva persino a una

interpretazione psicologica che sembra piuttosto moderna: "Per quanto

riguarda la fede, l'unica cosa che conta è che si creda. Ciò a cui si crede

è del tutto indifferente". Per Goethe la fede non è altro che un grande

sentimento di sicurezza che si basa sulla fiducia in un essere

imperscrutabile, più grande e potente di noi.

Si occupa anche approfonditamente delle altre grandi religioni,

dell'Ebraismo, dell'Islam e anche dell'Induismo. Solo la somma di queste

religioni poteva, per Goethe, rappresentare la base per una metafisica

spirituale.

Undici giorni prima della sua morte Goethe riassume, in una conversazione su

argomenti religiosi con il suo segretario Eckermann: "Se mi si chiede se

sono disposto a esprimere il mio più profondo rispetto per la persona di

Cristo rispondo: certamente. Ma se mi si chiede di inchinarmi davanti alle

ossa del pollice dell'apostolo Pietro o Paolo, rispondo: statemi lontani con

tali assurdità".

Principi religiosi nella vita privata di Goethe:

Se non era costretto per cerimonie ufficiali Goethe non andava mai in

chiesa. Rimane lontano dall'istituzione della chiesa per tutta la vita,

anche se rispetta, per gli altri, i riti religiosi. Fece battezzare i suoi

figli e non ebbe niente da obbiettare contro un funerale religioso per sua

moglie. Non ha mai rotto pubblicamente con la chiesa. Ma le sue regole gli

erano estranee. Nella città di Weimar e nella sua piccola corte la vita

privata di Goethe ha destato scandalo più di una volta. Per diciotto anni

lui e Christiane Vulpius convivono in una casa e hanno dei figli - senza

essere sposati - e Goethe tratta Christiane come se fosse una moglie

legittima. Alla fine si sposano quando Goethe, per l'invasione dell'esercito

francese, teme per la sua vita e per quella di Christiane, per garantirle

una vita dignitosa anche dopo la sua morte.

Goethe era una persona profondamente religiosa, ma la sua religione aveva

poco a che fare con la religione protestante o cattolica. Era la sua

religione e Goethe era convinto che ognuno doveva avere la sua versione

individuale di vita religiosa, comunque strettamente privata.

Altre pagine su Goethe:

Vedi anche:

-

La letteratura tedesca del medioevo

Walter von der Vogelweide,

Wolfram von Eschenbach,

e "I Nibelunghi"

-

La letteratura tedesca 1750 - 1850

Lessing, Goethe, Schiller, Kleist,

Hoffmann, Heine,

Hoffmannsthal e altri

-

La letteratura tedesca 1850 - 1950

Fontane,

Thomas Mann, Schnitzler, Hesse,

Kafka, Brecht,

Musil, Rilke e altri

-

La letteratura tedesca dopo il 1950

Böll, Grass, Dürrenmatt,

Delius, Ransmayr, Wolf,

Kunze e altri

Potrebbero interessarti anche:

© 2025 Wolfgang Pruscha

Termini e condizioni di utilizzo del sito