"Il Canto dei Nibelunghi"

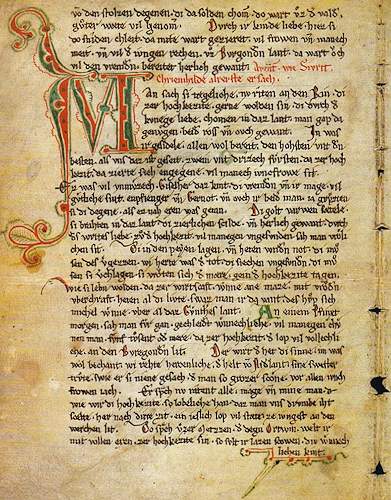

Una pagina del poema "Canzone dei Nibelungi" (prima metà del '200)

Una pagina del poema "Canzone dei Nibelungi" (prima metà del '200)

fonte:

Wikimedia CommonsLa popolarità del genere "Fantasy":

I film del genere "Fantasy" garantiscono regolarmente incassi da record e i libri di Marion Zimmer Bradley, Terry Brooks e Terry Pratchett vanno a ruba. Ma le storie di eroi che combattono i draghi, i racconti di guerre mitiche, avventure, grandi amicizie e poteri magici che oggi sono tornati di moda hanno le loro radici nei miti e nelle leggende dei popoli, specialmente di quelli nordici. Miglior esempio: "I Nibelunghi", presentato in questa pagina da Sabrina Bottaro.

Hagen che uccide Sigfrido - un affresco nella "Sala dei Nibelunghi" della

Residenza a Monaco di Baviera

Hagen che uccide Sigfrido - un affresco nella "Sala dei Nibelunghi" della

Residenza a Monaco di Baviera

foto:

Flying Pharmacist

I nibelunghi:

"Nelle antiche leggende son narrate cose stupende, di guerrieri famosi, imprese immense,

di feste e di letizia, di lacrime e di pianto,

di lotte d’audaci guerrieri; di ciò udrete narrar meraviglie."

Incipit della

prima avventura del Canto dei Nibelunghi

L’incipit di ogni poema epico è solennemente mirato a infondere nel lettore un senso di aspettativa oltre che essere una sorta di battuta pubblicitaria, il punto di partenza della narrazione, nonché la linea di condotta della stessa. In pochi versi si comprende l’argomento del poema, con qualche vago riferimento all’intreccio e una compagnia di parole accattivanti allineate col proposito di attirare. E così anche l’incipit de "I Nibelunghi" suscita nella mente del lettore un lampo di curiosità che, di solito, induce a proseguire nella lettura. Le "antiche leggende" sono quelle estratte dalla mitologia germanica; le "cose stupende" sono le avventure degli eroi e delle valchirie che, senza distinzioni di sesso, diventano "guerrieri famosi" e compiono "imprese immense" di natura ridente e favorevole, tragica e pericolosa, ardita e prodigiosa. Ed ecco che l’incipit assume il potere di affascinare e di coinvolgere.

Al di là della trama, costruita non su episodi distinti fra loro ma su "avventure", trentanove per la precisione, che in un altro contesto avremmo chiamato semplicemente "canti", i punti di forza di questo magnifico poema sono tre. In primo luogo il suo intreccio avventuroso che rispetta il modello eroico delle leggende di eroi e cavalieri; esso prevede, anche in questo caso, l’unione di eventi storici autentici ai miti dell’epos nazionale germanica al fine di trasformare la narrazione di una cronaca cavalleresca in una suggestiva saga dai toni sublimati.

Inoltre, la fortunata scelta poetica dettata dai canoni letterari dell’epoca permette una narrazione, e quindi una lettura, più immediata e musicale, adatta alla trasmissione orale così in voga nel Medioevo. Infine, la piacevole scoperta, o riscoperta, della mitologia germanica, così misteriosa e ingranata perfettamente nell’intreccio che presenta personaggi reali: dalla dark lady all’eroe temerario, dal cavaliere al monaco, dal drago al monarca, personaggi che sembrano voler uscire dalle pagine e posare per uno scultore deciso da immortalarli per sempre in un monumento nazionale dell’epopea germanica, costruita per serbare memoria della calata degli Unni e lo sterminio dei Burgundi.

L’intreccio è costruito su due piani; il primo relativo alle gesta di Sigfrido presso la corte dei Burgundi, della sua lotta con il drago Fafnir per il famoso tesoro dei Nibelunghi, che la mitologia individua come la stirpe dei nani che vivevano sottoterra e che sapevano fondere il ferro, e della sua cruenta uccisione. La seconda parte è dedicata alla moglie di Sigfrido, la dark lady Crimilde, che si vendica degli assassini di suo marito in un reticolo di tradimenti e combattimenti, unioni e separazioni, morte e pazzia, teste tagliate e vincoli di fedeltà delusi, verso la tragedia finale di cui il lettore è stato consapevole fin dall’inizio. L’intero poema è decorato da agitati sogni premonitori, da lucenti e taglienti spade, dalle famose valchirie che di femminile hanno solo il nome, da un mantello magico che rende invisibile chi lo indossa, da una cintura di castità, elementi che aiutano a rendere irruente un intreccio già fortemente audace.

Poche informazioni di carattere generale sull’opera, una carta di

identità che possa presentarla in amicizia e invitare alla lettura della

medesima. Composto fra il 1180 e il 1210 in alto tedesco medio, da un autore

tuttora anonimo, ma probabilmente proveniente dalla corte di Passau

nell’area del Danubio, forse uno dei poeti di corte che scriveva per

compiacere il clero e l’aristocrazia. Chiunque egli fosse, gli siamo grati

per aver intrecciato, composto, costruito, incastrato le leggende della sua

terra restando fedele a ciò che realmente successe. Perché la letteratura si

fa maestosa laddove la narrazione mitica si unisce alla verità storica.

Testo: Sabrina Bottaro

Altre pagine sulla letteratura tedesca del medioevo:

Breve storia della lingua tedesca

Breve storia della lingua tedesca

Il tedesco di oggi è molto diverso da quello di 500 o 1000 anni fa. È il risultato di

molteplici mutamenti e influenze subite da altre lingue.

Vedi anche:

Potrebbero interessarti anche:

© 2025 Wolfgang Pruscha

Termini e condizioni di utilizzo del sito

Breve storia della lingua tedesca

Breve storia della lingua tedesca Walther von der Vogelweide

Walther von der Vogelweide