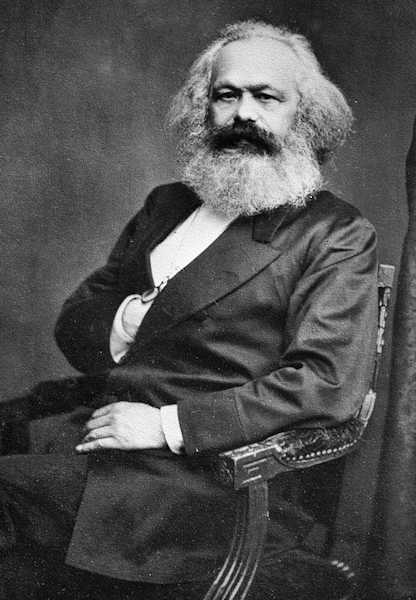

Karl Marx

Karl Marx (1818-1883), in una fotografia del 1875

Karl Marx (1818-1883), in una fotografia del 1875

foto:

John Mayal

La vita di Karl Marx:

Karl Marx nacque a Treviri il 5 maggio 1818.

Figlio di un brillante avvocato ebreo che, insieme con la famiglia, si era

convertito al protestantesimo per motivi politici, nonostante fosse rimasto

su posizioni sostanzialmente agnostiche, Marx ebbe un'educazione improntata

al liberalismo ed in un primo momento pensò di seguire la carriera paterna

iscrivendosi a Giurisprudenza.

A Berlino, però, il contatto con il club

dei Giovani Hegeliani (dei quali in seguito rinnegherà le posizioni) e

con il pensiero di Hegel, lo portarono a maturare la decisione di

abbandonare Legge e di iniziare a frequentare la

facoltà di filosofia a Jena,

dove si laureò con una tesi su Democrito ed Epicuro.

Data la politica reazionaria vigente in Prussia, decise che le sue posizioni

politiche non gli avrebbero permesso di intraprendere serenamente la

carriera universitaria e così divenne caporedattore della

Rheinische Zeitung (Gazzetta Renana), che

fu in seguito interdetta dal governo. Proprio a causa dello scioglimento

forzato del giornale, Marx fu costretto a trasferirsi a

Parigi (1843), dove terminò la stesura

della Critica della filosofia del diritto di Hegel. Il

1844 fu l'anno in cui Marx abbracciò

definitivamente l'ideologia comunista: ne

sono testimoni i 2 saggi che pubblicò sul primo (e ultimo) numero degli

Annali franco-tedeschi, redatto insieme con Ruge.

Sempre nel '44 Marx strinse una profonda amicizia con

Friedrich Engels e con lui cominciò ad

interessarsi alle materie economiche, un interesse che sfociò nei

Manoscritti economico-filosofici. Il

soggiorno francese non durò comunque oltre: sotto la pressione del governo

prussiano, Marx fu costretto ad abbandonare Parigi e si stabilì a

Bruxelles. Qui, in collaborazione con

Engels, scrisse Die heilige Familie (La Sacra Famiglia), diretta contro

Bauer ed i suoi discepoli, e maturò il definitivo distacco dalla filosofia

tedesca con le Tesi su Feuerbach e,

soprattutto, con Deutsche Ideologie

(Ideologia tedesca).

Nel 1848 la

Lega dei comunisti, al cui primo congresso del 1847 Marx non aveva

potuto partecipare, gli propose di stendere un documento

teorico-programmatico: il frutto di questo lavoro fu

Manifest der kommunistischen Partei (il

Manifesto del partito comunista), edito a Londra

sempre in collaborazione con Engels. Ristabilitosi nel frattempo in

Germania, Marx ne fu nuovamente espulso nel '49 e questa volta si trasferì a

Londra, dove si ritirò dalla politica

attiva dopo aver tentato di ricostituire la Lega dei comunisti.

Per Marx, la moglie Jenny e la loro numerosa famiglia, il soggiorno inglese

si presentò carico di problemi economici: il suo lavoro al British Museum e

la sua collaborazione col New York Tribune non sarebbero stati sufficienti

al sostentamento se non fossero arrivati aiuti da Engels. Ciò nonostante

Marx non interruppe la sua attività di studio e, nel 1866, iniziò a comporre

Das Kapital (il Capitale), che, dopo la

sua morte, fu redatto da Engels, il quale si basò sui suoi appunti.

Nel frattempo (1864) era diventato la

figura dominante dell'Associazione Internazionale

dei Lavoratori, per la quale, nel 1870,

scrisse due Indirizzi sulla guerra franco-prussiana. Del 1875 sono gli

Appunti sul programma di Bakunin Stato e Anarchia

e la Critica del programma di Gotha, una

disanima nei confronti della decisione di unificazione dei socialisti

tedeschi, per Marx poco rivoluzionaria. Nel 1881 gli morì la moglie Jenny e

Marx la seguì 2 anni dopo (il 14 marzo 1883),

lasciando nello sconforto Engels e tutto il movimento operaio

internazionale.

Il pensiero di Marx:

Nel 1858, lavorando al suo primo importante saggio di economia, Per la

critica dell'economia politica, Marx così descrive questa prima fase del suo

processo di formazione:

«Avevo cominciato lo studio di questa scienza a Parigi, e lo continuai a

Bruxelles, dove ero emigrato in seguito a un decreto di espulsione del sig.

Guizot. Il risultato generale al quale arrivai e che, una volta acquisito,

mi servì da filo conduttore nei miei studi, può essere brevemente formulato

così: nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in

rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in

rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo

delle forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti di produzione

costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla

quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale

corrispondono forme determinate della coscienza sociale.»

Struttura - sovrastruttura: è una delle più importanti formulazioni marxiane

in ambito teoretico, ciò che fa di questo pensatore un filosofo a pieno

titolo. Questa coppia di concetti, infatti, può essere letta, nel solco

della tradizione "metafisica" occidentale, come la continuazione di quella

ricerca del fondamento che caratterizza tutta la storia della filosofia. In

questo caso, si tratta di un vero e proprio ribaltamento prospettico, che

pone la sostanza dell'esistenza non più "nel pensiero" degli uomini ma nella

loro natura materiale, determinata dal lavoro e dai rapporti di produzione.

Ma anche se la concezione idealista e metafisica tradizionale è ribaltata,

ciò non toglie che il concetto di "fondamento reale" o "incondizionato" con

cui Marx interpreta il ruolo dell'economia nei rapporti umani e

nell'esistenza, risponda al medesimo interrogativo sull'"essere" dell'uomo

che aveva da sempre guidato la ricerca filosofica.

«Il modo di produzione della vita materiale condiziona, in generale, il

processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli

uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere

sociale che determina la loro coscienza. A un dato punto del loro sviluppo,

la forze produttive materiali della società entrano in contraddizione con i

rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà (che ne

sono soltanto l'espressione giuridica) dentro i quali tali forze per

l'innanzi s'erano mosse.»

I rapporti di proprietà costituiscono, nell'analisi economica marxiana,

l'elemento centrale del rapporto di forza tra le classi. Occorre chiarire

che, per Marx, contrariamente che per altri "socialisti" e "utopisti" del

suo tempo, non è la proprietà in sé il fattore di ingiustizia sociale da

combattere, ma la proprietà dei mezzi di produzione quando è separata da chi

effettivamente li utilizza. In poche parole: il capitalista detiene le

macchine dell'opificio con cui produce la merce da cui ricava il suo

profitto; ma egli non lavora direttamente alle sue macchine, bensì impiega

una forza-lavoro salariata alla quale non è destinato il profitto ricavato

dal proprio lavoro ma solo una quota di esso (il salario), sufficiente al

proprio mantenimento fisico. Questa separazione tra forza-lavoro

(proletariato) e mezzi di produzione è l'anomalia sociale che genera, alla

lunga, le rivoluzioni.

«Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono

in loro catene. E allora subentra un'epoca di rivoluzione sociale. Con il

cambiamento della base economica si sconvolge più o meno rapidamente tutta

la gigantesca sovrastruttura. Quando si studiano simili sconvolgimenti, è

indispensabile distinguere sempre fra lo sconvolgimento materiale delle

condizioni economiche della produzione che può essere constatato con la

precisione delle scienze naturali, e le forme giuridiche, politiche,

religiose, artistiche o filosofiche, ossia le forme ideologiche che

permettono agli uomini di concepire questo conflitto e di combatterlo. Come

non si può giudicare un uomo dall'idea che egli ha di se stesso, così non si

può giudicare una simile epoca di sconvolgimento dalla coscienza che essa ha

di se stessa; occorre invece spiegare questa coscienza con le contraddizioni

della vita materiale, con il conflitto esistente fra le forze produttive

della società e i rapporti di produzione.»

Testo: Franco Gonzato

L'orazione funebre di Friedrich Engels:

"Il 14 marzo, alle due e quarantacinque pomeridiane, ha cessato di pensare

la più grande mente dell'epoca nostra. [...] Così come Darwin ha scoperto la

legge dello sviluppo della natura organica, Marx ha scoperto la legge dello

sviluppo della storia umana [...].

Ma non è tutto. Marx ha anche

scoperto la legge peculiare dello sviluppo del moderno modo di produzione

capitalistico e della società borghese da esso generata. La scoperta del

plusvalore ha subitamente gettato un fascio di luce nell'oscurità in cui

brancolavano prima, in tutte le loro ricerche, tanto gli economisti borghesi

che i critici socialisti. [...] Per lui la scienza era una forza motrice

della storia, una forza rivoluzionaria. [...]

Marx era prima di tutto

un rivoluzionario. Era perciò l'uomo più odiato e calunniato del suo tempo.

I governi, assoluti e repubblicani, lo espulsero; i borghesi, conservatori e

democratici radicali, lo coprirono a gara di calunnie. Egli sdegnò tutte

queste miserie, non prestò loro nessuna attenzione, e non rispose se non in

caso di estrema necessità. È morto venerato, amato, rimpianto da milioni di

compagni di lavoro rivoluzionari in Europa e in America, dalle miniere

siberiane sino alla California. E posso aggiungere senza timore: poteva

avere molti avversari, ma nessun nemico personale. Il suo nome vivrà nei

secoli, e così la sua opera!"

Argomento correlato:

Friedrich Engels

Friedrich Engels

Amico e stretto collaboratore di Marx. Scrissero alcune opere insieme.

Per approfondire:

© 2025 Wolfgang Pruscha

Termini e condizioni di utilizzo del sito

Friedrich Engels

Friedrich Engels